L’ONU et la sécurité internationale

La Charte des Nations Unies (1945) vise à fixer un code de bonne conduite en matière de relations internationales afin de préserver autant que possible la sécurité internationale. Le Préambule indique que les États membres souhaitent « unir leur force pour maintenir la paix et la sécurité internationale ». L’article 1 enchaîne en expliquant que l’organisation peut prendre des mesures collectives en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix. Elle peut, de ce fait, réprimer tout acte d’agression ou essayer de régler les différends de manière pacifique. L’usage de la force est a priori interdit (article 2). L’article 33 indique que les parties à tout différend doivent en rechercher la solution, avant tout, par des moyens pacifiques, notamment la négociation. L’article 51 autorise néanmoins le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et le sécurité internationale. Afin de garantir la sécurité internationale, l’ONU utilise les procédures de règlement pacifique du chapitre 6 ou met en œuvre le système de sécurité collective du chapitre 7.

Des institutions vouées au maintien de la sécurité internationale

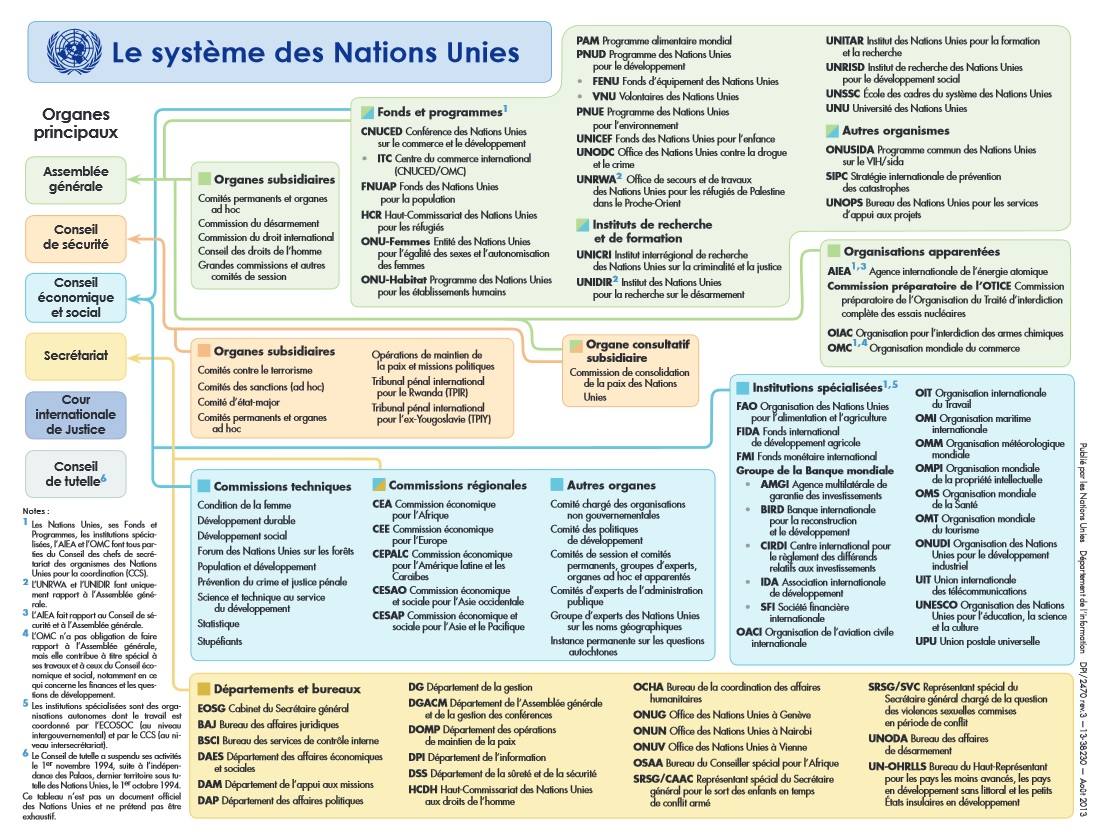

Lors de sa création en 1945, l’ONU s’est dotée de six organes principaux : l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle (qui a mis fin à ses activités en 1994), la Cour internationale de Justice chargée de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et le Secrétariat qui est au service des autres organes principaux de l’ONU, dont il administre les politiques et les programmes. Nous allons ici nous pencher sur les organes fondamentaux.

[toggle_box] [toggle_item title= »Le Conseil de Sécurité » active= »true »]

La Charte confie au Conseil de Sécurité (art 24) la principale mission de garant de la sécurité internationale. Il peut, occasionnellement, être aidé par l’Assemblée Générale. Le Conseil de Sécurité a le pouvoir d’enquêter sur tout différend. C’est également lui qui constate l’existence d’une « menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression ». Cette qualification juridique de la situation est primordiale pour déterminer la marche à suivre. Le Conseil doit toujours chercher en premier lieu un règlement pacifique aux tensions internationales en recourant à la suggestion et à la persuasion. Il peut donc ordonner des mesures provisoires comme le cessez-le-feu. C’est ce qui a été fait, notamment, en 1949 entre Israël et les États arabes. Mais celles-ci ne peuvent être que des recommandations. Le Conseil peut aussi imposer des embargos ou des sanctions de nature économique. Il l’a notamment fait contre l’Irak après l’invasion du Koweït en 1990.

Les articles 42 et 43 donnent au Conseil le pouvoir d’ordonner des sanctions militaires. Mais ces articles n’ont jamais été employés car l’ONU ne dispose pas d’armée internationale capable de les prendre en charge. En revanche, le Conseil de Sécurité peut, et l’a fait à plusieurs reprises, habiliter les États membres à utiliser la force. Une force multinationale est alors constituée, comme ce fut le cas en Corée en juin 1950 ou en Irak avec l’opération Tempête du Désert de 1990. Un Comité d’État-major est chargé de conseiller le Conseil en ce qui concerne ses moyens d’ordre militaire. L’ONU peut également décider de l’envoi de Casques Bleus, chargés du maintien de la paix pour apaiser les tensions dans les zones perturbées. Ces forces permettent de calmer la situation afin de créer les conditions adéquates dans lesquelles un règlement pacifique peut être recherché.

[/toggle_item] [toggle_item title= »L’Assemblée Générale » active= »true »]

L’Assemblée Générale n’a pas les mêmes pouvoirs de décision que le Conseil. Elle ne peut faire que des recommandations et autres résolutions non contraignantes. Elle peut néanmoins étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale et faire des recommandations au Conseil ou directement aux pays concernés. L’Assemblée Générale peut, depuis la Résolution Acheson de 1950, se substituer au Conseil de Sécurité si ce dernier n’a pas pu s’acquitter de sa responsabilité (à cause notamment de son incapacité à réunir l’unanimité). L’Assemblée peut alors se saisir elle-même par un vote à la majorité, ou par demande du Conseil. Cette résolution a été appliquée à plusieurs reprises, en Afghanistan en 1980 ou encore en Bosnie en 1992. Elle aurait pu être appliquée face à l’incapacité actuelle du Conseil de Sécurité à agir par rapport à la Syrie du fait du blocage de la Chine et de la Russie.

[/toggle_item]

[toggle_item title= »Une nébuleuse institutionnelle, support de l’action des Nations Unies » active= »true »]

Parce que la sécurité internationale ne se limite pas au règlement de conflits armés, l’ONU s’est dotée de plusieurs organes chargés de stabiliser certaines zones du monde afin de prévenir l’apparition de tout différend. Ces institutions cherchent à adresser les causes structurelles de conflits pour les éliminer à plus ou moins long terme. La coopération internationale est primordiale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre économique, social ou humanitaire. C’est en coopérant que les nations parviendront à éliminer les facteurs qui menacent la stabilité des relations internationales. Le plus souvent cette coopération est prise en charge par l’Assemblée générale ou le Comité Économique et Social (ECOSOC). Il joue un rôle central dans les activités du système onusien et de ses agences spécialisées dans les domaines économique, social et environnemental, notamment par son rôle de supervision des organes subsidiaires et consultatifs. L’ADEC-NS a notamment le statut d’organisme consultatif auprès de ce Conseil. La nébuleuse institutionnelle des Nations Unies traite principalement les questions de désarmement, de protection des droits de l’Homme, de développement et d’environnement.

Le danger posé par les armes nucléaires est connu depuis la Guerre Froide, mais il a connu un rebond avec les attentats du 11 Septembre. Depuis 2001, l’ONU cherche donc à progresser sur la voie du désarmement tout en écartant la menace de la prolifération. Le Traité de Non-prolifération (TNP) prévoit un contrôle par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) pour empêcher le détournement de l’énergie atomique à des fins militaires. Des inspecteurs ont été envoyés en Irak en 1991 par exemple, mais aussi plus récemment en Iran. L’AIEA a parfois du mal à jouer son rôle correctement parce que beaucoup d’États sont réticents à accepter un tel contrôle sur leur territoire.

La protection des droits est considérée comme l’une des missions les plus importantes de l’ONU. Pour cela, une Commission des Droits de l’Homme a été créée au sein d’ECOSOC en 1976. Chargée de la bonne application du Pacte sur les droits civils et politiques, elle peut également être saisie. Bien entendu, la saisine n’est possible que lorsqu’il s’agit d’un Etat partie au pacte qui a autorisé un tel recours en ratifiant le Protocole facultatif numéro 1. (104 membres : n’en font notamment pas partie la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie).

L’aide aux victimes des conflits armés est assurée par le Haut Commissariat aux Réfugiés. Depuis 1990, cette institution est en mesure de mettre en place des couloirs d’urgence humanitaire. La question humanitaire a également été prise en charge par le Conseil de Sécurité quand il a autorisé une intervention en Irak en 1991 afin de protéger les populations Kurdes. L’aide humanitaire peut également être dispensée par des forces d’États membres habilités à intervenir par l’ONU. C’est le cas par exemple de l’opération « Restaurer l’Espoir » en Somalie en 1992, ou l’Opération Turquoise au Rwanda en 1994.

Afin de garantir la sécurité au niveau international et au niveau local, il faut permettre les conditions d’un développement économique. L’ONU mène diverses actions visant à diminuer l’écart entre le niveau de vie des PED et des pays industrialisés. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un organe d’ECOSOC, dispense une assistance technique aux pays du Sud, notamment par le biais de centres de formation et par l’envoi de matériel. L’assistance financière, quant à elle, est assurée par le PNUD avec l’intervention de la BIRD, du FMI et de la Banque Mondiale. Les fonds sont accordés à condition que les pays récipiendaires respectent les droits de l’Homme, luttent contre la corruption et règlent leurs différends de manière pacifique.

Enfin, en ce qui concerne l’environnement, l’ONU dispose d’un Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), d’un Fonds pour l’Environnement, et d’un Comité de coordination pour l’Environnement. Tous ces organes ont été mis en place après la Conférence de Stockholm de 1972. Après Rio en 1992, une Commission du développement durable a également été mise en place.

[/toggle_item]

[/toggle_box]

La nécessaire réforme du système onusien

Dès son arrivée au poste de Secrétaire Général de l’ONU, en 1997, Kofi Annan annonça qu’il ferait de la réforme de l’ONU une priorité de son mandat. La réforme est nécessaire, et pourtant le poids des habitudes et les intérêts divergents des grandes puissances ne font que la retarder depuis lors. Il faudrait une majorité des deux tiers des États, dont les 5 permanents du Conseil de Sécurité, pour réviser la Charte.

[toggle_box] [toggle_item title= »L’épineuse question financière » active= »true »]

Depuis longtemps, l’ONU est confrontée à des difficultés financières. Pour l’exercice biennal 2014/2015, son budget a atteint les 5,5 milliards de dollars, alors qu’il était de moins de 20 millions en 1946. Ces chiffres peuvent paraître importants et pourtant ils sont faibles à l’échelle des ambitions que se fixe l’ONU. Les États contribuent au budget selon leur richesse. Ainsi les États-Unis y contribuent à hauteur de 22%, la France 6%, la Chine 2% et le Mali 0,01%. Ces contributions sont obligatoires, mais les États ont tendance à faire preuve de mauvaise volonté. Ainsi, les arriérés de contributions en 2014 s’élevaient à 461 millions de dollars. Le budget annuel des différentes organisations de l’ONU se caractérise par sa faiblesse et le fait qu’il provienne de contributions volontaires.

Non seulement l’ONU ne reçoit pas le budget adéquat pour fonctionner correctement, mais elle doit payer extrêmement cher pour ses missions de maintien de la paix. L’ONU doit en effet dédommager les États qui fournissent des contingents. Ces ponctions sont tellement lourdes qu’elles font l’objet d’un budget à part. On ne peut pas demander à l’ONU d’être efficace sur le terrain sans lui donner les moyens financiers nécessaires à cet effort. L’ONU ne peut pas garantir la sécurité internationale sans avoir le budget adéquat. C’est là la première réforme à mener. Mais compte tenu de la crise actuelle, il est évident qu’il faudra encore attendre un peu avant de la voir se réaliser.

[/toggle_item]

[toggle_item title= »Des institutions paralysées » active= »true »]

Le fonctionnement même de l’ONU est à revoir afin de lui permettre d’assurer comme il se doit la sécurité internationale. A l’Assemblée Générale, les résolutions prises se réduisent trop souvent au plus petit dénominateur commun ou à une longue liste informe de désirs, sans impact réel. Certains évoquent aussi l’idée de créer une deuxième chambre à l’Assemblée afin de représenter la société civile. Le Conseil de Sécurité, quant à lui, ne reflète plus assez les réalités géopolitiques contemporaines comme l’illustre l’exercice du droit de veto. De même, une agression ne peut être condamnée dès lors qu’elle est le fait d’un des membres permanents ou d’un de ses alliés (grâce au droit de veto).

[/toggle_item]

[toggle_item title= »Les opérations de maintien de la paix » active= »true »]

Les Opérations de Maintien de la Paix (OMP) sont des opérations à caractère consensuel, entreprises par voie de recommandation acceptée par tous les États intéressés et surtout par celui sur le territoire duquel l’opération a lieu. Les OMP visent à assurer la présence physique et impartiale de l’ONU, c’est-à-dire de la communauté internationale. Elles se sont développées à cause de l’incapacité de l’ONU à mettre en œuvre les moyens coercitifs prévus par la Charte aux articles 42 et 43. Les OMP sont souvent associées aux échecs en Somalie, au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Cela s’explique par le fait que les casques bleus de l’ONU n’ont pas le mandat pour agir pleinement sur place. De même, il leur manque une structure de commandement adéquate pour être efficace sur le terrain. Aussi, il est de plus en plus difficile de trouver des effectifs pour les OMP. Se battre pour son pays est une chose, mais se battre au nom d’un idéal dans un pays lointain pour le combat de quelqu’un d’autre en est une autre. L’ONU fait désormais appel à des forces régionales pour l’épauler dans ses missions de maintien de la paix. Décentraliser permet plus d’efficacité. Cela permet de diminuer les coûts et d’assouplir les modalités d’intervention.

[/toggle_item]

[toggle_item title= »La Cour Pénale Internationale » active= »true »]

La Cour pénale internationale (CPI), a été créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998. C’est une juridiction permanente qui a pour mission de punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Pourtant, dans les faits, la compétence de cette juridiction est par essence très restreinte. D’une part, la CPI ne reconnait que quatre catégories d’infractions : les crimes contre l’humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d’agression. D’autre part, elle ne peut intervenir que si le crime a été commis sur le territoire d’un État signataire de la Convention, ou si le criminel est un ressortissant de l’un de ces États. Enfin, la compétence de la CPI est complémentaire, elle ne peut donc être invoquée qu’en cas de défaillance de l’État compétent pour juger le crime. Cette limitation du rôle de la CPI, ajoutée à l’absence de ratification de grandes puissances telles que les États-Unis ou la Russie, souligne la difficulté de la communauté internationale à établir une justice internationale.

L’ONU s’est dotée d’une structure lui permettant d’assurer la sécurité internationale mais elle n’a pas été entièrement capable de s’ajuster aux évolutions géopolitiques et aux nouvelles menaces. Malgré ses échecs, il ne faut pas oublier que l’ONU a contribué à résoudre de nombreuses crises, a participé au développement de la sécurité régionale, a apporté de nombreux programmes aux pays pauvres et constitue la seule arène universelle où tous les États représentés peuvent discuter. L’ONU a ses forces et ses faiblesses, mais comme l’a dit le Président Jacques Chirac au siège de l’hémicycle, le 23 septembre 2003, « Dans un monde ouvert, nul ne peut s’isoler, nul ne peut agir au nom de tous et nul ne peut accepter l’anarchie d’une société sans règle. Il n’y a pas d’alternative aux Nations Unies. Mais pour répondre aux défis d’aujourd’hui, ce choix fondamental, exprimé par la Charte, exige une profonde réforme de notre organisation ».

[/toggle_item]

[/toggle_box]

SOURCES : La Charte des Nations Unies, l’Assemblée, le Conseil de Sécurité, la revue POUVOIRS, Cairn.info

Pour en savoir plus sur les institutions onusiennes voir l’organigramme

![Lire la suite à propos de l’article Évolutions et tendances du tourisme dans le monde [NL63]](https://www.adecns.fr/wp-content/uploads/2015/09/The_color_of_real_nature-300x199.jpg)

![Lire la suite à propos de l’article La Hongrie [NL51]](https://www.adecns.fr/wp-content/uploads/2013/03/HONGRIE-300x150.png)

![Lire la suite à propos de l’article L’impression 3D [NL62]](https://www.adecns.fr/wp-content/uploads/2015/08/image-article-site-300x200.jpg)